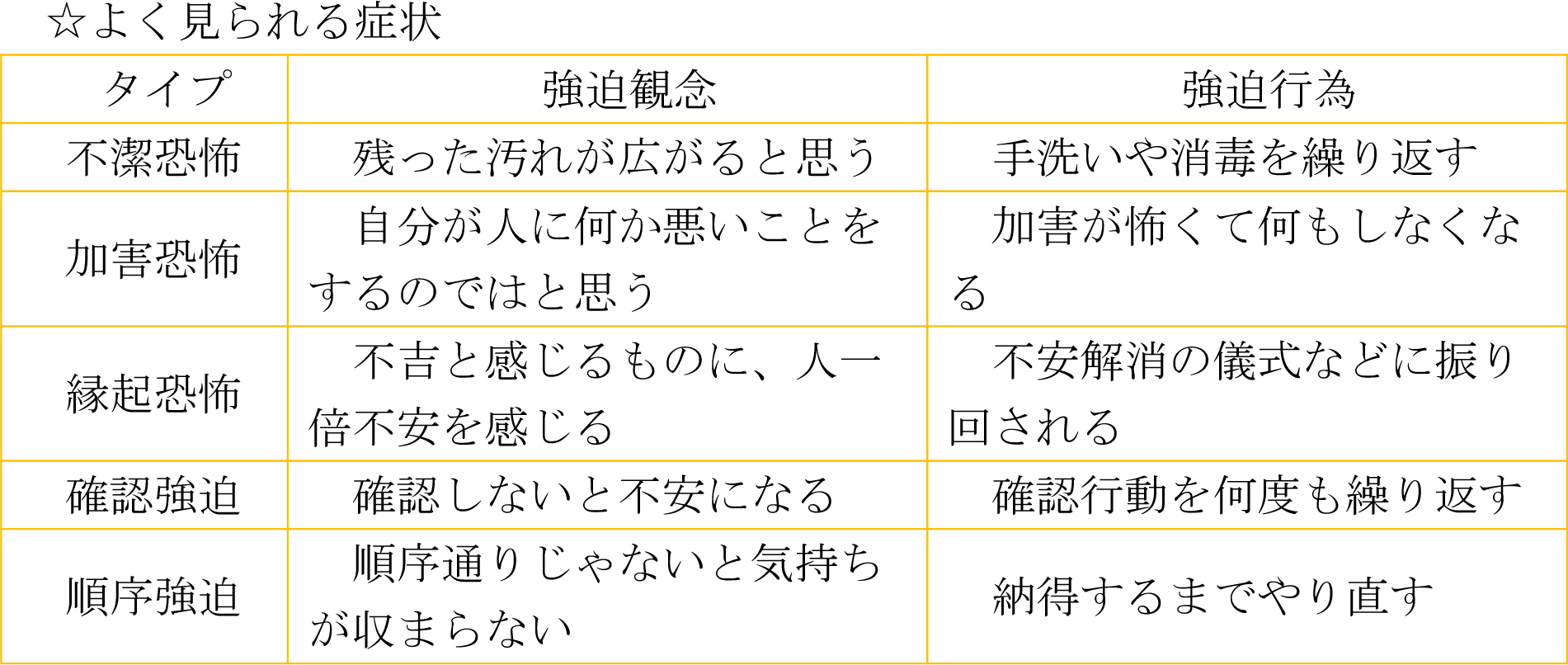

募る強度の不安 強迫症、不合理さ自覚

観念、行為で苦悩 / 精神療法を併用

*「強迫観念」:理性では無意味だとわかっていても捨てられない考えやイメージ。

*「強迫行為」:強迫観念から生じた不安を解消しようとする行為。

*「強迫症」:強迫観念や強迫行為で日常生活に大きな支障が生じる精神疾患。

*有病者の大半が自分の病気を自覚できています。

*病気の発症に民族や年齢、男女の差はありません。

*男性の方が早い時期に発症しやすくなります。

*概ね若い世代は男性が多く、30代以降は女性が多くなります。

*有病率は100人に1人程度。

*考え方の癖や遺伝的な気質、心的外傷など様々な要因が相互に作用して発症。

*治療には薬物療法と精神療法。

*薬物療法では、抗うつ薬のSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)を処方。

*精神療法では、考え方やそこから生じる行動面に着目し、別の考え方や行動に導いて不快さを減らす認知行動療法(CBT)が用いられます。

*曝露ばくろ反応妨害法(ERP):強迫行為が生じる元になる嫌なことをあえて実行し、強迫行為を制限して段階的にその状況に心身を慣らしていく手法。

(2025年7月5日 日本経済新聞記事より抜粋)

脳と腸の深い関係 腸内環境、心身を左右

*脳から腸に情報が伝わる主な経路は神経。

*脳の視床下部からストレス由来のホルモンが分泌され、腸管運動を促す副交感神経に作用すると、腹痛や下痢を引き起こします。

*逆に、腸管運動を抑える迷走神経に作用し、胃を重く感じることもあります。

*腸が独自の神経ネットワークを持ち自律的に機能していること、腸から脳へ向かう迷走神経や腸内で分泌されるホルモンなどを介し、逆に脳へ情報を送っていることがわかってきました。

*腸内細菌はヒトの腸内に約100兆個もいます。

*腸内環境の乱れがメンタルや認知機能の不調につながる可能性を示唆する研究も。

*うつ病患者の腸内は、ビフィズス菌や乳酸菌が健常者と比べて少ないという研究報告があります。

*認知症患者では、バクテロイデスと呼ばれる菌が少ない事例が多いこと、アンモニアなどの有害な腸内代謝物が増えていることなどがわかってきました。

*軽度認知症患者を対象とした研究で、乳酸を作り出すビフィズス菌をとることで脳委縮の進行を抑えられると確認されました。

*特定の腸内細菌や腸内代謝物が多すぎると、記憶力や認知機能の低下を招くといいう研究報告もあります。

*腸内細菌の種類を増やすには、様々な食品をバランスよく食べるのが効果的。

*食物繊維やオリゴ糖など、腸内の菌が喜ぶエサを積極的にとるように心がけます。

*有用菌自体が豊富に含まれる発酵食品も日々摂取。

(2025年7月12日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)

認知と運動の「二重課題」

*脳には歩行や作業などの運動課題と、会話や計算などの認知課題を同時にこなす「二重課題」の能力があります。

*この能力は加齢に伴い低下しやすくなります。

*「歩行中に話しかけられると足が止まる」「片足立ちの保持時間が10秒未満」。これらは転倒や認知症リスクの指標とされます。

*歩いていて話しかけられると立ち止まる高齢者の約8割が6か月以内に転倒したとの報告もあります。

*片足立ちを10秒間保てない中高年は、転倒リスクが3倍以上、死亡リスクが1.84倍高いとされ、認知機能低下とも関連があります。

*予防と改善には、運動と認知機能を同時に鍛えるのが効果的です。

(2025年7月12日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)

大人も多いぜんそく 3週間続く咳なら受診

引き金、感染が多く / 物質や行動でも発症

*「ぜんそく」:空気の通り道である気道が慢性的な炎症で狭くなり、咳や呼吸困難などが起きる病気。

*大人の患者も多く、治療を受けていない人も含めると1千万人以上いると推測。

*小児喘息がぶり返す人もいますが、6割以上は成人発症で、40~60代以上の発症が多くあります。

*風邪の咳は通常1,2週間で治まります。

*咳が3週間以上続く、咳止めが効かないという場合は、ぜんそくを疑って受診を。

*症状は夜間や明け方に出やすく、季節や日によって波があります。

*治療の中心は気道の炎症を抑える吸入ステロイド薬。

*症状が消えても気道の炎症はくすぶっているので、薬を使い続けるのが基本。

(2025年7月19日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)

日本人は座り過ぎ 座りながらも体動かして

がん、認知症リスク大 / 30分に1回は立つ

*運動不足を感じている人は約78%。

*「座位行動」も健康を大きく左右します。

*日本人は世界と比べ総座位時間が長くなります。

*2013年の国民健康・栄養調査で、男性の38%、女性の33%が1日8時間以上座っていました。

*座位行動により心血管疾患やうつ病、2型糖尿病、がん、認知症などのリスクが高まります。

*座りっぱなしでいると、太ももの筋肉がほとんど収縮せず、代謝や血行が悪くなって代謝疾患や心血管疾患のリスクなどが高まります。

(2025年7月26日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)

インナーマッスルに注目 力入れ過ぎず鍛える

疲れ減り転倒防ぐ / 首や肩、腹部動かす

*インナーマッスル(深層筋):体の奥(内側)にある筋肉の総称。

*アウターマッスル(表層筋):上腕二頭筋や腹直筋などの皮膚のすぐ下にあり、力を入れると硬くなります。

*インナーマッスルを使わないと、ケガをしやすくなります。

*アウターマッスルだけを使っていると、筋肉が酷使され、関節への負担が増して、痛みにつながってしまいます。

*体を動かす筋肉がアウターマッスルで、体を支える筋肉がインナーマッスル。

*インナーマッスルが体を安定させることで、アウターマッスルが強い力を出すことができます。

*インナーマッスルを正しく使っていると姿勢が良くなり、疲れにくくなるので、運動パフォーマンスの向上も期待できます。

*円滑かつ安全に体を動かすには、アウターマッスルより先にインナーマッスルが働かなければいけません。

*重い物を持ち上げる時は、最初にへそに力を入れると腰が安定し、腰痛を起こしにくくなります。

*腹筋運動といったいわゆる筋トレはアウターマッスルを鍛えるもの。

*インナーマッスルのトレーニングのコツはあまり力を入れないこと。

*力を入れるとアウターマッスルが働いてしまいます。

*インナーマッスルは体を支える筋肉なので、衰えるとバランスが悪くなり、転倒しやすくなります。

*正しい姿勢を意識するだけでもインナーマッスルは鍛えられます。

(2025年6月28日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)

老化は「治せる病気」の時代

*最新の科学研究は、老化が制御可能なプロセスであり、将来的に高血圧や糖尿病と同様に「管理できる」可能性を示します。

*老化細胞:分裂を停止し炎症性物質を分泌する細胞。

*加齢とともに体内に蓄積します。

*食事や運動、睡眠の質の向上は老化の進行を遅らせる最も確実な方法です。

*適度なカロリー制限や地中海式食事は細胞の自己浄化機構を活性化し、週150分程度の有酸素運動と筋力トレーニングは様々な効果をもたらします。

*老化の進行は遺伝的要因が約2割で、残り8割は生活習慣などの環境要因とされます。

(2025年6月28日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)

そうだ、銭湯へ行こう! 親子連れちょっと旅

浪速区 ヘルシー温泉桜川

家から最寄りのバス停に着くと「大阪駅前」行きのバスが来たので乗りました。姉妹店の「ヘルシー温泉タテバ」へ行く場合は、この路線だと便利です。「ヘルシー温泉桜川」は地下鉄桜川駅の近くなので、「なんば」行きでも大丈夫です。

近頃は「タテバ」へ行くことの方が多くなっていたので、「立葉町」バス停到着の時の“たろう”のリアクションが気になりましたが、無関心でした。

お風呂の後は、駅前でラーメンを食べました。

(2025.7.6)

北区 クラブ温泉

この銭湯の前を通ったことはありましたが、これまで“たろう”のご指名はありませんでした。浴場の天井は高くて開放感があり、広々としていました。

食事は商店街の居酒屋で済ませました。

(2025.7.13)

大正区 いとうぴあ

夕方、参議員選挙投票の後に向かいました。日中はゴルフに行っていたので、近場の銭湯の指名で助かりました。

投票所の立会人はしんどい役目だと思います。行政の職員さんの仕事も開票作業までとなると深夜までかかります。夏場の選挙では、せめて投票所にエアコンは不可欠だと感じます。

久しぶりに「お好み焼きミサ」に行けました。

(2025.7.20)

大正区 こうわの湯

先週に続いて大正区の銭湯となりました。

家から直線距離ではすぐのお風呂屋さんですが、“たろう”はバスにこだわりがあるので、遠回りをしてたどり着きます。

帰りは町中華「上海」に行きました。例のごとく2人なのに“たろう”は6人掛けのテーブル席に陣取りました。この日は中途半端な時間で他のお客さんはいなかったので、気兼ねはしませんでした。

(2025.7.27)